碧水保卫战:中国水资源治理的破局与创新

2024年,太湖迎来了三十年来最清澈的夏天。生态环境监测数据显示,太湖水质总体达到Ⅲ类标准,上半年首次未监测到蓝藻水华,水生生物多样性指数跃升至"优秀"等级。与此同时,生态环境部全国地表水监测数据显示,2024年1-9月全国水质优良断面比例达88.5%,但仍有0.7%的断面为劣Ⅴ类,总磷超标问题依然突出。这两组数据勾勒出中国水资源保护的复杂图景——在经济持续增长的背景下,水质改善与污染防治正上演着一场艰难的拉锯战。

太湖治理的逆袭堪称中国湖泊生态修复的标杆。江苏省通过建立"省委常委会每季度专题研究"的高位推进机制,2024年实施治太项目560个,省级财政年投入超过100亿元。这套"组合拳"包括沿湖地区"挡、引、控、捞"的蓝藻防控体系,累计打捞蓝藻2400万吨,相当于减少湖体氮1.2万吨、磷2400吨。在源头防控上,流域2万余家涉磷企业完成全面整治,削减原料磷使用4000余吨,太湖一级保护区内所有化工生产企业全部清零。这种"外源减排+内源治理"的双轨模式,使太湖在流域人口增加700万、经济总量增长3.6倍的情况下实现了水质逆袭。

城市污水处理领域的技术创新正在重塑水资源循环逻辑。深圳市某生态环境技术有限公司研发的"多能源耦合低温带式干化机",将污泥含水率从98%降至40%以下,体积缩小至原来的1/30,处理能耗较传统设备降低30%。在深圳某自来水厂,该设备年减碳量达200吨以上,推动国内首个排泥水全量资源循环示范区建设。更值得关注的是深圳首创的"湿垃圾和污废水协同处理模式",通过生态资源循环中心实现11类固废的资源化利用,厨余压榨液辅助污水脱氮,固渣发酵成为营养土,土地产出率提升20%。

膜生物反应器(MBR)等先进技术的推广应用,为污水资源化开辟了新路径。这种高效处理技术能将市政污水净化至地表Ⅲ类水质标准,广泛应用于城市绿化、道路冲洗等场景。在工业领域,MBR技术成功解决了化工、制药等行业的废水难题,处理后的水循环用于生产过程,大幅降低新鲜水源消耗。

尽管成效显著,水资源保护仍面临结构性挑战。生态环境部数据显示,2024年第三季度巢湖、滇池仍因总磷超标处于轻度至中度污染状态,松花江流域为轻度污染。全国3641个地表水考核断面中,化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷仍是主要超标指标。部分城市如商丘、开封等位列水质相对较差城市名单,反映出治理不平衡问题。

政策创新成为破解难题的关键。江苏省推出的"奖补+任务清单"管理模式,聚焦涉磷企业整治、污水收集处理等七大领域,通过财政杠杆撬动地方治理积极性。《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录》则从源头推动产业绿色转型,苏锡常地区高新技术产业产值占比持续高于全省平均水平,印证了生态保护与经济发展的协同可能。

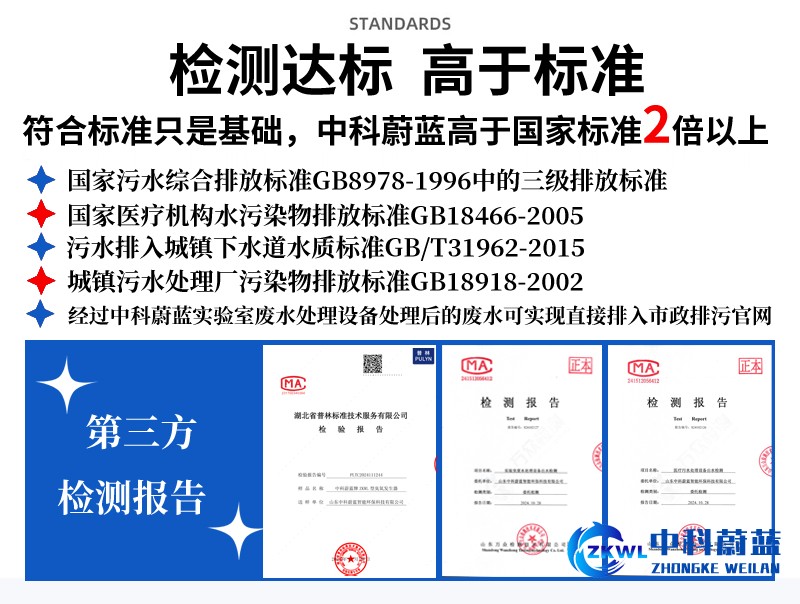

中科蔚蓝提醒您:从太湖的碧波重现到深圳的污泥变宝,中国水资源治理正在书写新范式。这套融合制度保障、技术创新和市场机制的综合方案证明,当政策精准发力、科技有效赋能、资本有序介入,就能实现"绿水青山"与"金山银山"的良性循环。随着"十四五"污水处理厂提标改造工程的推进,更多城市将迎来水清岸绿的生态答卷。咨询热线:15684397985

售前咨询专员

售前咨询专员