水资源安全:在总量丰沛与结构挑战中探寻平衡之道

2024年全国水资源总量达31123.0亿立方米,较多年平均值偏多12.7%,这一数据看似乐观,但水利部最新发布的《中国水资源公报》与地下水超采区划定成果,却揭示出我国水资源安全的复杂局面。在“世界水日”来临之际,记者深入调查发现,我国正通过法治保障、工程调水、技术创新等多重手段,应对“南丰北缺”的结构性矛盾与水污染治理难题。

数据显示,2024年全国用水总量为5928.0亿立方米,其中农业用水占比61.6%,仍是用水大户。尽管万元GDP用水量同比下降4.4%,用水效率持续提升,但区域差异显著。长江流域占全国地表水资源量的34.2%,而黄河流域仅占2.6%,南方流域单位面积产水量是北方的5-10倍。这种不均衡在地下水分布上更为突出,全国仍有26.76万平方公里地下水超采区,主要集中在京津冀平原、黄淮地区等北方区域。

值得欣慰的是,地下水治理成效显著。与2015年相比,超采区面积减少1.95万平方公里,超采量下降31.9%,严重超采区面积缩减过半。这得益于2021年实施的《地下水管理条例》构建的法治框架,以及“节、控、换、补、管”的系统治理模式。华北地区通过水源置换,让500万居民告别高氟水、苦咸水,北京平原区地下水水位已连续9年回升。

跨流域调水工程成为破解北方缺水的关键。南水北调中线一期工程累计调水量突破700亿立方米,惠及京津冀豫1.14亿人口,北京城区近八成供水来自南水,天津主城区实现全南水供应。工程不仅提升了受水区供水保障率,还通过生态补水106亿立方米,助力河湖生态复苏,为雄安新区建设提供1.6亿立方米水源支撑。

在污水处理与再生利用领域,创新实践正在重塑城市水循环。雄安新区昝岗片区的“荷叶”再生水厂堪称典范,全地下设计实现80%地表绿化率,处理后的再生水100%回用,年节电50万元,通过水源热泵系统年减碳260吨。这种“邻避设施”变“城市绿肺”的模式,展现了污水处理从污染控制到资源循环的理念升级。

水利部2025年工作部署显示,将继续通过引江济太、牛栏江—滇池补水等工程,保障重点河湖生态安全。但专家指出,在水资源总量丰沛的背景下,如何进一步优化用水结构(农业用水占比仍超六成)、提高非常规水源利用(2024年仅占4.3%),仍是未来治理的重点方向。

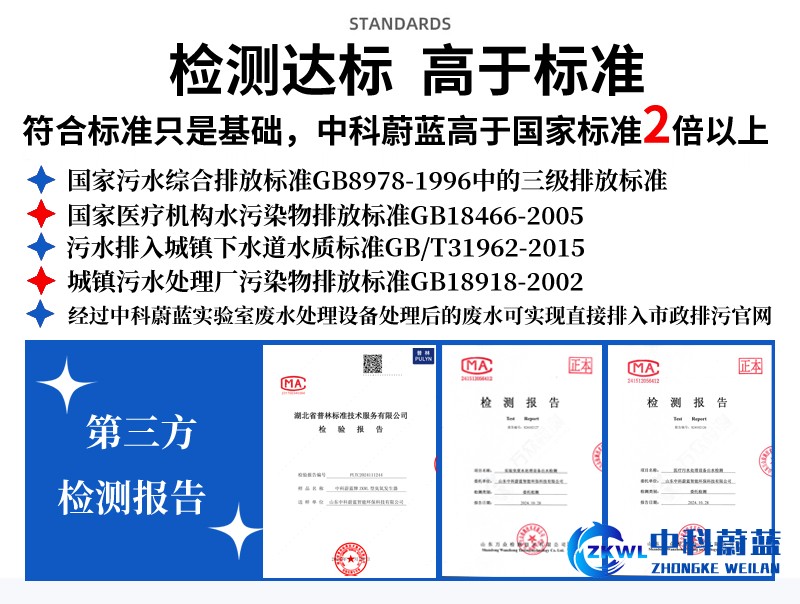

中科蔚蓝提醒您: 从南水北调的“大动脉”到社区水厂的“毛细血管”,我国正构建多层次水安全保障体系。这场关乎生存与发展的水资源革命,既需要工程技术突破,更依赖制度创新与全民参与,方能在总量丰沛与结构挑战中找到可持续的平衡之道。咨询热线:15684397985

售前咨询专员

售前咨询专员