中国系统性治水与科技赋能实现污水治理与水资源保护双赢

近年来,中国通过全流域治理、产业升级与科技创新的深度融合,推动污水治理从“末端治污”向“系统修复”转型,水资源保护从“被动防御”转向“主动循环”。从京津冀到长三角,从滇池流域到珠三角水乡,一个个河湖重生的故事印证着“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

一、全流域治理重塑城市水系生态

北京凉水河曾因工业污水直排沦为“臭水河”,如今已成为全国示范河湖的标杆。通过“淘米式清淤”技术,河道底泥中的污染物被精准分离,沉水植物重新发芽生长;生态景观提升工程构建自然湿地河流,滩地挖溪让鱼虾驻留,滨河公园绿化覆盖率达90%。2020年,凉水河经开区段通过水利部验收,成为华北地区首个国家级示范河湖,水质从劣Ⅴ类提升至Ⅲ类,鱼类、鸟类种类分别恢复至7种和17种。

在珠三角,中山市通过“大兵团作战”破解治水难题。针对1041条河涌的污染,中山市新建管网6450公里,扩建污水处理厂17座,处理能力从123.5万吨/日提升至221.5万吨/日,106条主干河涌基本消除劣Ⅴ类。岐江河水质从Ⅴ类稳定在Ⅲ类以上,带动周边文旅项目落地,5万市民重回河畔亲水。

二、工业废水循环激活区域经济

长三角地区以“分质供水”模式探索高耗水产业节水路径。绍兴柯桥区投资3.8亿元建设15万吨/日再生水项目,将生活污水与河网水混配作为工业水源,水质优于河湖原水。自2023年通水以来,该项目覆盖270余家印染企业,累计回用再生水1.26亿吨,节省成本2500万元,减少COD排放2300余吨。通过制定《纺织印染工业供水水质》团体标准,柯桥区为全国高耗水产业集聚区提供了可复制的“水循环经济”样板。

在湖北宜城,污水处理厂尾水经深度处理后成为城市环卫“主力军”。每天320吨再生水替代自来水用于道路清扫,年节约自来水9.6万吨,节省水费18万元。这种“治污—用水”循环模式不仅缓解汉江流域用水压力,更探索出水资源再生利用的新路径。

三、科技赋能破解治理瓶颈

北京排水集团自主研发的“红菌”技术(厌氧氨氧化工艺)改写了城市污水处理范式。在方庄污水处理厂,红色菌体通过短程硝化反应将氨氮转化为氮气,无需外加碳源即可实现总氮去除率78.2%,出水水质接近地表Ⅳ类。与传统工艺相比,该技术能耗降低40%,污泥产量减少50%,二氧化碳减排40%。2024年,该项目斩获国际水协研发突破类金奖,成为亚洲首个获此殊荣的污水处理工程。

滇池治理则依托智慧化手段提升效率。通过“四级河长五级治理”体系和AI监控系统,滇池流域35条入湖河道中27条达Ⅰ—Ⅲ类水质,蓝藻收集处理能力提升至83万立方米/日。2024年,滇池全湖水质连续七年保持Ⅳ类,水生植物从232种增至303种,滇池金线鲃等土著鱼类重现湖区。

四、政策创新护航长效治理

国家层面,“十四五”规划明确再生水利用量、城镇污水集中处理率等约束性指标,推动各地构建“厂—网—河—湖”一体化治理体系。地方实践中,柯桥区出台《再生水计量统计管理办法》规范用水行为,中山市通过“上游超标影响扣除制度”压实镇街责任,昆明市滇池管理局建立生态补水调度机制,每年增加入湖清水3.98亿立方米。

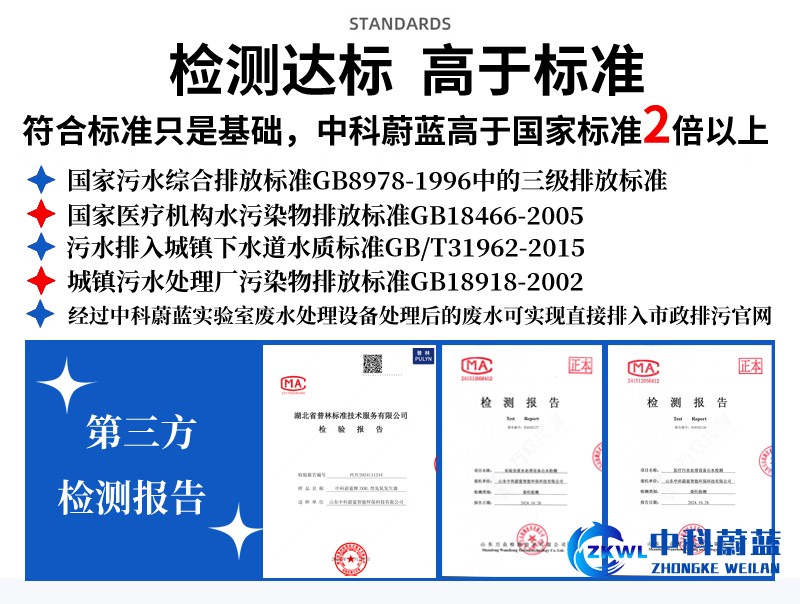

中科蔚蓝提示您:这些实践表明,中国正通过全流域统筹、产业转型与技术突破,实现污水治理从“量的积累”到“质的飞跃”。未来,随着“红菌”技术推广、再生水利用标准完善,一幅“河畅、水清、岸绿、景美”的生态画卷将在更多城市铺展。咨询热线:15684397985

售前咨询专员

售前咨询专员