污水变“活水”:中国水资源治理的创新突围

初秋的银川阅海湖畔,再生水滋养的碧波上鸥鸟翔集;北京城市副中心的生态公园里,地下水厂正将污水化为清流。当黄河干流(陕西段)连续3年保持Ⅱ类水质的消息传来,一组跨越南北的治水实践,勾勒出中国破解水资源困局的清晰路径——以污水资源化为核心的多元创新,正在重塑水资源安全格局。

水资源短缺与污染压力并存的双重挑战,倒逼治理模式从“末端处理”向“循环利用”转型。作为西北干旱区代表,银川人均可利用水资源量不足全国平均水平的二分之一,却通过再生水多元化利用实现突破:315公里再生水管网串联起5座污水处理厂,每年7000万立方米再生水注入河湖,利用率高达58%以上。更具开创性的是全国首例河湖生态再生水置换用水权交易,3家企业以0.728元/立方米购得置换黄河水指标,让污水流转产生45亿元年度增加值。

技术创新为污水“重生”提供硬核支撑。北京方庄某污水处理厂的“红菌”脱氮技术堪称典范,这种能“吃掉”10倍体重氨氮的微生物,使污水处理能耗降低40%,运行成本下降25%,该项目斩获国际水协创新金奖,成为亚洲首个获此殊荣的项目。福州水务集团与同济大学联合攻关的PVDF膜修复技术,则破解了环保设施运维难题,每10万吨处理规模可节省成本300万元,让废旧膜性能恢复至接近新膜水平。在北京某汽车工厂,70%的生产用水来自再生水,年节水费达378万元,印证了技术落地的经济价值。

机制创新让水资源循环形成闭环。宁乡经开区的“废水变碳源”模式实现三方共赢:啤酒企业降低治污成本,污水处理厂省去碳源采购费用,园区年减排与降耗成效显著,该案例已入选国家级工业园区水环境管理典型案例。北京的实践更显系统:2024年再生水利用量达13.23亿立方米,占全市供水总量三成多,其中河湖补水占比超70%,工业用水占比达三成,构建起“生产-处理-回用”的完整链条。

公众参与则筑牢治水的社会根基。北京某再生水厂用十年完成蜕变,“地下水厂+地上公园”模式彻底解决异味扰民问题,700余人的科普志愿队十年开展活动1200余场,让5万余人亲历污水变清水的过程。这种“看得见的治理”,正在将节水护水理念转化为全民行动。

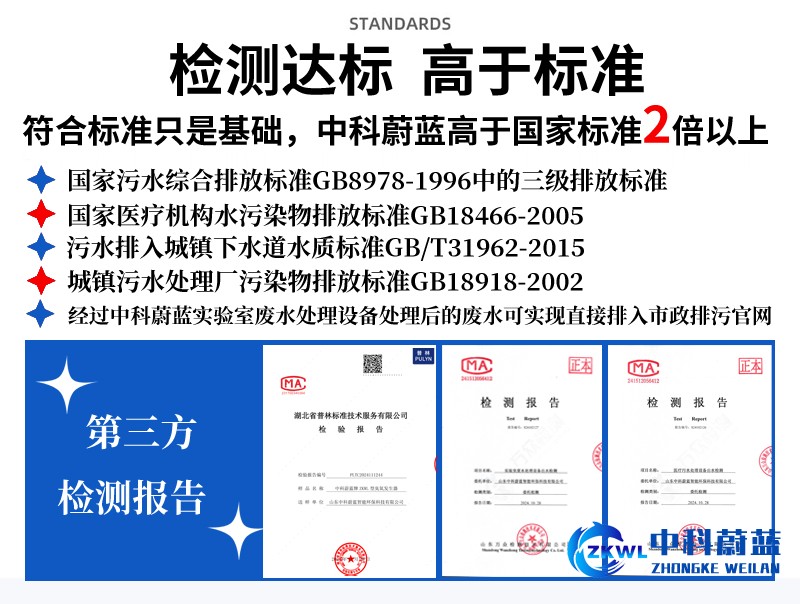

中科蔚蓝提醒您:从黄河岸边的水质提升,到工厂里的再生水循环,中国的治水实践证明:污水不是负担而是资源。当技术突破、机制创新与公众参与形成合力,水资源“单向消耗”的旧局正在被打破。在这场关乎未来的水资源革命中,每一滴“重生”的清水,都在滋养着人水和谐的绿色未来。咨询热线:15684397985

售前咨询专员

售前咨询专员