污水变清流:中国水资源保护的破局之路

在北京城市副中心的生态公园里,孩子们在草坪嬉戏,老人们沿步道漫步,谁能想到这片绿地之下,是日处理18万吨污水的再生水厂。从居民避之不及的"环境隐患"到生态教育基地,这座水厂的十年蜕变,正是中国水资源保护与污水处理事业进阶的缩影。

水利部2024年《中国水资源公报》显示,我国水资源总量达31123.0亿立方米,但用水结构仍存短板:农业用水占比61.6%,非常规水源供水量仅占4.3%。而国务院环境状况报告揭示关键突破:地表水Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例首次超过90%,但面源污染防治仍是薄弱环节。水资源保护正处在"总量充裕但利用不均,质量提升但隐患仍存"的关键阶段。

城市污水处理的"邻避效应"曾是普遍难题,北京的再生水厂给出了创新答案。通过"地上公园+地下水厂"模式,将核心工艺转入地下,处理后的水质达地表水Ⅳ类标准,既补给河道又用于市政中水系统。更值得关注的是,700余人的科普志愿队十年开展活动1200余场,让5万群众亲眼见证污水变清水的过程,彻底打破了公众心理隔阂。这种"技术改造+科普赋能"的模式,2025年获评生态环境部先进典型案例。

农村污水治理的突破则在湖北阳新县显现。王英水库周边启动的污水治理项目,采用"源头分类处理+生态化尾水净化"技术,预计每年减少污染物排放50吨。当地构建的"政府主导、企业实施、群众参与"共治格局,为南方丘陵地区农村治水提供了可复制的经验,呼应了全国农村污水治理率提升至45%以上的整体成效。

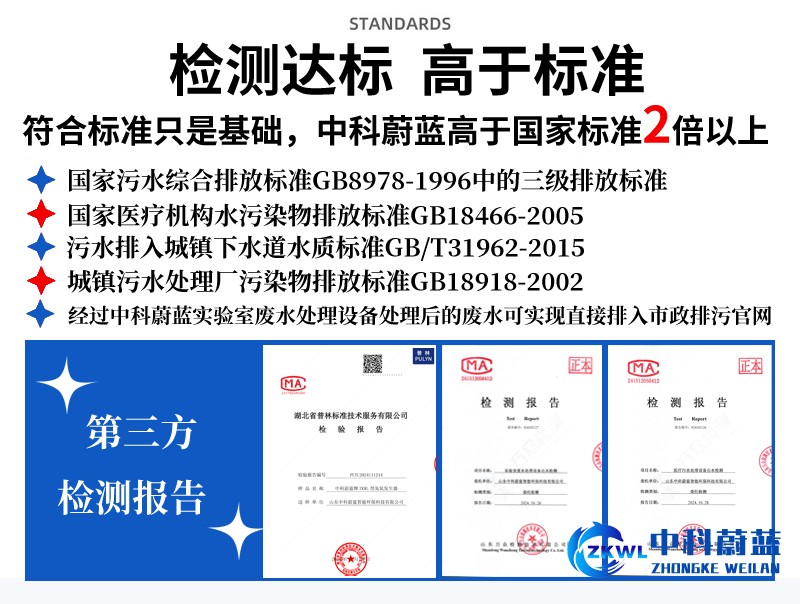

技术创新成为水质提升的核心驱动力。山东菏泽研发的"全程流化生物膜反应器技术",让污水处理出水从一级A标准跃升至准Ⅳ类,斩获市级科技进步一等奖。这类技术突破正推动行业升级,预计到2030年,我国城镇污水处理率将达96%,工业废水回收利用率超80%。

但挑战依然严峻。中央环保督察通报显示,山西部分企业违规取水导致河道断流,山东东营在黄河备用入海流路内违建化工项目。对此,跨区域协同治理正在发力:四川检察机关通过一体化办案,推动通济堰流域投入1500万元整改,让污染15年的水域恢复Ⅲ类水质。

中科蔚蓝提醒您:从地下水厂到农村治污,从技术突破到公益诉讼,中国水资源保护已形成多元共治体系。正如背景再生水厂所见证的,当污水真正变成清流,当公众从旁观者变为参与者,水资源安全的屏障才能真正筑牢。这既是生态文明建设的必答题,更是民生福祉的保障线。咨询热线:15684397985

上一篇:水资源治理:在平衡中筑牢安全屏障

售前咨询专员

售前咨询专员