危机与转机:中国水资源治理的2025年答卷

2025年3月,联合国《世界水发展报告》发出严峻警告:全球山区"天然水塔"正以空前速度消融,威胁着20亿人的饮水安全。与此同时,中国水利部启动88条母亲河复苏行动,一场水资源保护的攻坚战正在展开。从冰川退缩的全球危机到城市再生水利用的创新实践,水资源安全已成为关乎生态与发展的核心议题。

全球气候变化正深刻重塑水资源格局。报告显示,山区淡水占全球淡水流量的60%,但冰川消融导致依赖融雪供水的地区面临干旱与洪水双重风险,将影响全球三分之二的灌溉农业。这一危机在我国表现尤为突出,北京年人均水资源量仅150立方米,远低于国际公认的极度缺水标准。

面对挑战,国家层面构建起刚性约束体系。水利部《2025年水资源管理工作要点》明确提出"四水四定"原则,加快确定流域可用水量,建立水资源承载能力评价体系。国务院数据显示,2024年全国城市生活污水收集率达76%,农村治理率提升至45%以上,地级及以上城市黑臭水体基本消除。但城乡差距依然明显,黄河流域等重点区域水资源超载问题亟待解决。

技术创新成为破局关键。新疆阿克苏市某污水处理厂通过污泥筛分系统与旋流曝气器改造,使单池处理能力提升30%,再生水广泛用于市政绿化。江苏某膜科技的MBR技术已在全国多地工业园区应用,济南水质净化厂扩建工程等案例证明,膜生物反应器能有效提升污水处理效率。这些技术突破为缺水地区提供了可行方案。

城市实践探索出循环利用新路。北京2024年再生水利用量达13.23亿立方米,其中70.5%用于河湖补水。亮马河全年补充1180万立方米再生水,温榆河公园通过再生水与雨洪联用打造生态景观。北京工业大学建成智慧用水监控系统,1.2万块智能表具实现管网漏损精准定位,校园再生水覆盖率超90%,展现了"科技+制度"的节水成效。

然而治理仍面临结构性矛盾。华北地区地下水超采治理虽取得进展,但深层地下水回补尚在试点阶段。农村污水治理率与城市差距达31个百分点,成为短板。水利部数据显示,全国仍有部分地区存在违规取水、超量用水现象,需通过信用评价体系强化监管。

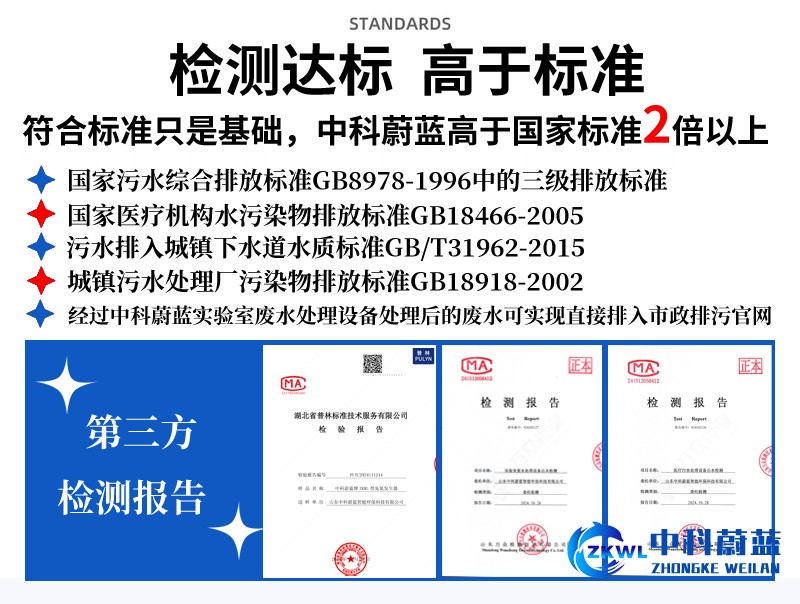

中科蔚蓝提醒您:展望未来,"十五五"用水总量控制指标研究已启动,用水权交易制度逐步完善。从阿克苏的技术改造到北京的节水社区建设,从母亲河复苏行动到地下水储备制度建立,中国正构建"工程+技术+制度"的三维治理体系。正如联合国教科文组织总干事所言,保护水资源需要全球行动,而中国的实践正为这一行动提供着兼具本土特色与普遍意义的答案。在危机与转机并存的当下,每一滴水的节约与净化,都在书写着可持续发展的未来。咨询热线:15684397985

售前咨询专员

售前咨询专员