水资源治理:在创新与协同中破解“水困局”

水利部2024年《中国水资源公报》显示,全国水资源总量达31123.0亿立方米,较多年平均值偏多12.7%,但人均水资源占有量仍处于世界较低水平。一边是总量充裕的“表象”,一边是水质提升、效率优化的“刚需”,我国正通过技术创新、跨域协同、资源循环等路径,破解水资源安全保护与污水处理的双重课题。

水资源保护的结构性矛盾仍未根本缓解。生态环境部数据显示,2024年全国地表水优良断面比例达90.4%,但总磷、化学需氧量等指标仍是主要超标项,3641个考核断面中仍有0.6%为劣Ⅴ类。在太原,年人均水资源占有量仅147.5立方米,不足全国平均水平的1/16,这样的资源禀赋倒逼出“变废为宝”的治理智慧。

技术创新正在重塑污水处理格局。太原市某污水处理厂的地下车间里,污水历经21小时、20多道工序的处理,最终达到一级A标准,部分输送至清徐经济开发区供企业使用。山西某新能源科技有限公司用上这种再生水后,用水成本下降三成,设备预处理压力显著减轻。更具突破性的是北京某污水处理厂的“红菌”技术,凭借厌氧氨氧化菌的高效脱氮能力,能耗降低40%以上,运行成本下降25%,出水水质接近地表Ⅳ类,该项目斩获2024年国际水协创新金奖。

系统治理成为破解复杂水问题的关键。针对通济堰跨成都、眉山两市的水污染顽疾,四川检察机关以事立案,联合6个办案单位组建专案组,推动关停违法养殖场,修复污水管网30余公里,投入1500万元实现断面水质回升至Ⅲ类以上,解决了困扰15年的跨区域污染问题。这种“检察监督+行政执法”的协同模式,为流域治理提供了可复制经验。

资源循环利用正在拓展节水新空间。太原不仅实现再生水回用于工业、生态等领域,更将污水处理产生的污泥通过碱性热水解技术制成有机肥料,每日500吨污泥转化为高价值资源,1吨蛋白浓缩液最高售价达1500元。截至2024年,全国非常规水源供水量达251.6亿立方米,占供水总量的4.3%,较上年增加39.3亿立方米,水源结构持续优化。

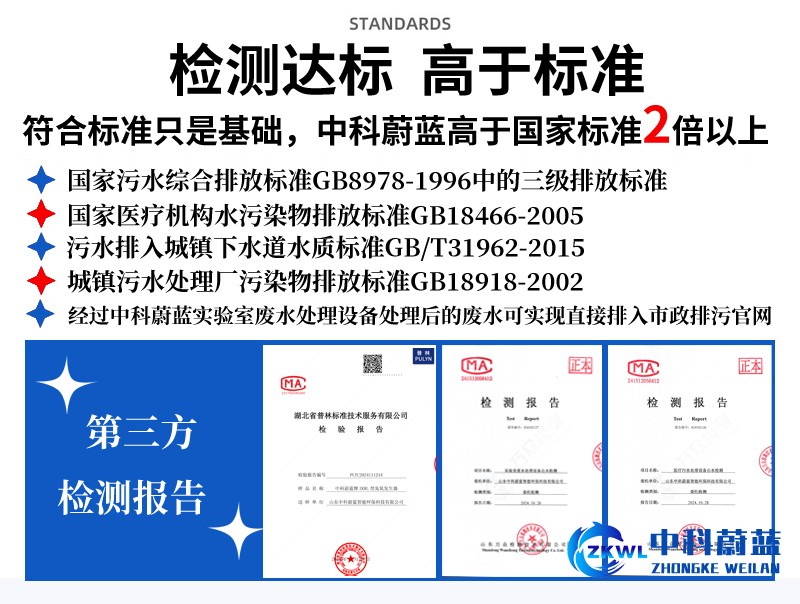

中科蔚蓝提醒您:从太原的“污泥变肥”到北京的“红菌脱氮”,从通济堰的跨域协同到全国非常规水源利用的提速,我国水资源治理正从“被动应对”转向“主动调控”。正如南非总统拉马福萨在非洲水投资峰会上所言,水资源可转化为发展的“驱动力”。在14亿人口的用水保障压力下,唯有持续深化技术创新与系统治理,才能实现“一泓清水”与发展质量的同步提升。咨询热线:15684397985

售前咨询专员

售前咨询专员