水资源安全:技术突围与制度短板的博弈

2024年《中国水资源公报》显示,全国水资源总量比多年平均值偏多12.7%,但万元GDP用水量仍达43.9立方米。这组矛盾数据揭示了我国水资源管理的核心挑战:在水资源总量相对充沛的情况下,结构性短缺与污染风险并存,节水技术创新与制度执行间存在落差。

北京槐房某再生水厂的地下18米处,MBR膜生物反应器正将污水“脱胎换骨”。该厂采用三级格栅过滤与膜分离技术,使处理后的再生水水质达地表Ⅳ类标准,年产出近2亿立方米再生水,相当于30个昆明湖的蓄水量。其地下三层结构节省土地资源,通风除臭系统让厂区成鸟类栖息地,实现生态与功能双赢。沈阳生态环境监测中心的AI水质监测实验室也展现科技力量,30个智能模块24小时运转,检测效率较传统模式提升10倍,为应急决策提供精准数据支撑。

然而,技术进步难掩制度执行漏洞。2024年8月,宁夏某村因皮草公司操作失误,中水混入自来水管道致村民呕吐腹泻,企业仅被罚款15万元,329户村民获补偿。同期,陕西定边县王某某将398吨含重金属的天然气井返排液非法倾倒,致土壤锌含量超标,最终获刑1年、罚金2万元。这些事件暴露出中小企业监管盲区与违法成本偏低问题。

政策层面在强化约束。2024年《节约用水条例》实施,水利部2025年工作会部署“水资源刚性约束制度”,要求控制开发总量、强化全过程监管。长江流域将291家企业纳入重点监控,推动91个县建设节水型社会,非常规水源供水量同比增39.3亿立方米。但农业用水占比61.6%与非常规水源仅占4.3%的数据显示,水源结构优化任重道远。

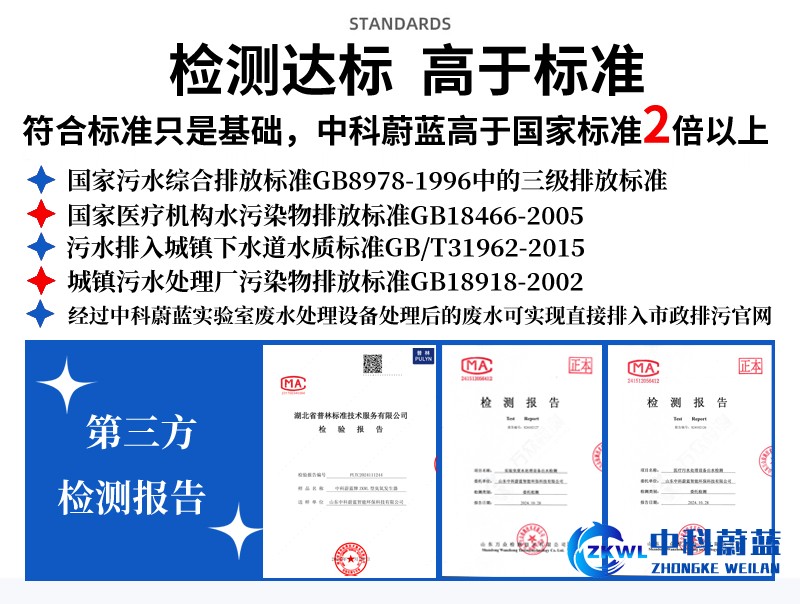

中科蔚蓝提醒您:从槐房水厂的“膜法治水”到AI监测的“智慧守关”,技术为水资源安全筑防线,但诸多的案例提醒我们,制度执行力才是根本保障。未来需平衡技术创新与制度完善,让节水降耗成社会共识,才能实现从应急治理到系统重构的转型,守护“碧水清波”。咨询热线:15684397985

售前咨询专员

售前咨询专员